:

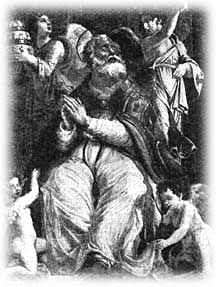

初代 聖ペトロ St. Peter 在位 ?〜67? ガリラヤ湖畔のベトサイダ出身。 最初のキリストの弟子。 「私についてきなさい、あなたを人間を漁(すな)どる漁師にしてあげよう」。 「ではあなたたちは、私を何者だと言うのか」「あなたは生ける神の子、メシアです」。 「あなたはペトロ(岩)、私はこの岩の上に私の教会を建てよう。」「私はあなたに天の国の鍵を授けよう。 あなたが地上でつなぐものは天においてもつながれ、あなたが地上で解くものは天においても解かれるであろう。」

(参考:「聖ペテロ伝」 ヤコブス・デ・ウォラギネ著 前田敬作・山口裕訳 人文書院発行「黄金伝説2」345頁〜367頁)

St. Peter

St. Peter:

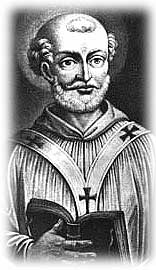

第2代 聖リヌス St. Linus 在位67?〜76? 最初の15人の司教を任命した。

St. Linus

St. Linus:

第3代 聖アナクレトゥス St. Anacletus(Cletus) 在位76?〜88? 司教の列聖式規定と祭服の形を決定。

St. Anacletus(Cletus)

St. Anacletus(Cletus):

第4代 聖クレメンス1世 St. Clement I 在位88?〜97? 儀式で「アーメン」という言葉を使う。

St. Clement I

St. Clement I:

第5代 聖エウァリストゥス St. Evaristus 在位97?〜105? 聖堂区と七つの基本的な小教区を設けた。

St. Evaristus

St. Evaristus:

第6代 聖アレクサンデル1世 St. Alexander I 在位105?〜115? 聖水と聖体(無酵母パン)の規定を定めた。

St. Alexander I

St. Alexander I:

第7代 聖シクストゥス1世 St. Sixtus I 在位115?〜125? 聖杯をおおう亜麻糸の原料を制定した。

St. Sixtus I

St. Sixtus I:

第8代 聖テレスフォルス St. Telesphorus 在位125?〜136? 聖歌「いと高きところには栄光」[Gloria in Excelsis Deo] を作曲。

St.Telesphorus

St.Telesphorus:

第9代 聖ヒギヌス St. Hyginus 在位136?〜140? 聖職者の特権と階級制度を確定した。

St. Hyginus

St. Hyginus:

第10代 聖ピウス1世 St. Pius I 在位140?〜155? 3月の満月のあとの最初の日曜を復活祭とした。

St. Pius I

St. Pius I:

第11代 聖アニケトゥス St. Anicetus 在位155?〜166? 聖職者の長髪を禁止した。

St. Anicetus

St. Anicetus:

第12代 聖ソテル St. Soter 在位166?〜175? 結婚を「秘蹟」とし、聖職者の祝福を必要とした。

St. Soter

St. Soter:

第13代 聖エレウテリウス St. Eleutherius 在位175?〜189? ユダヤ教の食物に関する習慣が一部のキリスト教徒でも行われていたのを廃止した。

St. Eleutherius

St. Eleutherius:

第14代 聖ウィクトル1世 St. Victor I 在位189?〜199? 復活祭をローマのしきたり(春分の後の最初の満月の後の最初の日曜日)で祝うようにした。

St. Victor I

St. Victor I:

第15代 聖ゼフィリヌス St. Zephyrinus 在位199?〜217 14歳以上の若者は復活祭に聖体拝領すべきであると定めた。 また切り子ガラス製の聖杯を使い始めた。

St. Zephyrinus

St. Zephyrinus:

第16代 聖カリストゥス1世 St. Callistus I(Calixtus I) 在位217〜222 アッピア街道沿いにある、教皇と殉教者が埋葬されたカタコンベを発掘させた。

St. Callistus I(Calixtus

I)

St. Callistus I(Calixtus

I):

第17代 聖ウルバヌス1世 St. Urban I 在位222〜230 聖チェチリア(セシリア)の殉教の地に教会を建てた。 また教会が財産を所有することを承認した。

St. Urban I

St. Urban I:

第18代 聖ポンティアヌス St. Pontian 在位230〜235 詩編の詠唱、臨終の告白の祈り、「また主とともに」[Dominus vobiscum] の「挨拶」などを定めた。

St. Pontian

St. Pontian:

第19代 聖アンテルス St. Anterus 在位236〜236 教会で殉教者の聖遺骨を集め、保管を命じた。

St. Anterus

St. Anterus:

第20代 聖ファビアヌス St. Fabian 在位236〜250 ローマ皇帝デキウスの迫害で殉教。

St. Fabian

St. Fabian:

第21代 聖コルネリウス St. Cornelius 在位251〜253 ノウァティアヌスがローマ司教の座を主張し、「対立教皇」となって混乱が生じた。

St. Cornelius

St. Cornelius:

第22代 聖ルキウス1世 St. Lucius I 在位253〜254 聖職者と聖務補助の夫人との共同生活を禁じた。

St. Lucius I

St. Lucius I:

第23代 聖ステファヌス1世 St. Stephen I 在位254〜257 他の司教区からのローマの首位権を公然と主張した。

St. Stephen I

St. Stephen I:

第24代 聖シクストゥス2世 St. Sixtus II 在位257〜258 聖ペトロと聖パウロの遺体を移した。

St. Sixtus II

St. Sixtus II:

第25代 聖ディオニュシウス St. Dionysius 在位259〜268 ローマの聖堂区を整理した。

St. Dionysius

St. Dionysius:

第26代 聖フェリクス1世 St. Felix I 在位269〜274 神性と人間性がイエズスにあると主張。 殉教者の遺体を教会の祭壇下に葬る習慣を作った。

St. Felix I

St. Felix I:

第27代 聖エウティキアヌス st. Eutychian 在位275〜283 殉教者の遺体はダルマティカ(法衣の一種)を着用させるべきである事を定めた。

St. Eutychian

St. Eutychian:

第28代 聖カイウス St. Caius 在位283〜296 助祭、司祭などの序列を経てきた者でなければ、司教には叙階されない事を規定した。

St. Caius

St. Caius:

第29代 聖マルケリヌス St. Marcellinus 在位296〜304 ローマ皇帝ディオクレティアヌスの迫害で、命令に屈し背教させられた。

St. Marcellinus

St. Marcellinus:

第30代 聖マルケルス1世 St. Marcellus I 在位308〜309 ローマ皇帝マクセンティウスの寛容令のもとで教会の改革に乗り出した。

St. Marcellus I

St. Marcellus I:

第31代 聖エウセビウス St. Eusebius 在位309〜309 背教に関する論戦で教会を分離寸前にした。

St. Eusebius

St. Eusebius:

第32代 聖ミルティアデス St. Miltiades 在位311〜314 コンスタンティヌス大帝の好意に恵まれた。 「ミルウィウス橋の戦い」での「これにて勝て」[in hoc signo vinces](エン・トゥトイ・ニカ εν τουτωι νικα)のエピソードはこの教皇の時である。 「ラテラノ-ヨハネ大聖堂」(サン・ジョバンニ・イン・ラテラーノ)を建設した。

St. Miltiades

St. Miltiades:

第33代 聖シルウェステル1世 St. Sylvester I 在位314〜335 コンスタンティヌス大帝がニカエア公会議を招集。 ニカエア信条-クレドが定められた。 聖十字架の釘で「鉄の冠」(Iron Crown)を作った。

St. Sylvester I

St. Sylvester I:

第34代 聖マルクス St. Mark(Marcus) 在位336〜336 初の祝日の暦はこの時代に作られた。

St. Mark(Marcus)

St. Mark(Marcus):

第35代 聖ユリウス1世 St. Julius I 在位337〜352 東方教会の司教に対するローマの首位権を強化しようとした。 キリストの降誕祭を12月25日に定めた。

St. Julius I

St. Julius I :

第36代 リベリウス Liberius 在位352〜366 聖人に列せられなかった最初の教皇。 奇跡で8月にローマに雪が降った後、「聖マリア大聖堂」を建てることを決定した。

Liberius

Liberius:

第37代 聖ダマスス1世 St. Damasus I 在位366〜384 ヒエロニムスに、旧約聖書ギリシャ語訳の「セプトゥアギンタ」(七十人訳聖書)と新約聖書を校訂し、ラテン語訳(ウルガータ(Vulgata:"共通の"の意、ウルガタ、ヴルガタ、ヴルガータ)の名称で知られる)にするよう命じた。 ヘブライ語の「アレルヤ」[alleluia] の使用を始めた。 381年コンスタンティノープルに第2公会議を招集。 ニカエア信条を整備・拡充し、ニケア・コンスタンチノープル信条とした。

St. Damasus I

St. Damasus I:

第38代 聖シリキウス St. Siricius 在位384〜399 司祭と助祭は妻帯してはならぬと断言した。 ギリシャ語の「父」に由来する「パパ」(Pope, Papa) を最初に「教皇」を指す言葉として使い始めた。

St. Siricius

St. Siricius:

第39代 聖アナスタシウス1世 St. Anastasius I 在位399〜401 司祭に福音書を読むとき起立することを要求した。

St. Anastasius

I

St. Anastasius

I:

第40代 聖イノケンティウス1世 St. Innocent I 在位401〜417 ローマが西ゴート族の王アラリック1世に占領された。

St. Innocent I

St. Innocent I:

第41代 聖ゾシムス St. Zosimus 在位417〜418 外部の干渉に対抗する教会の権力を主張。

St. Zosimus

St. Zosimus:

第42代 聖ボニファティウス1世 St. Boniface I 在位418〜422 対立教皇に手こずるが、教皇の首位権を強く主張。

St. Boniface I

St. Boniface I:

第43代 聖ケレスティヌス1世 St. Celestine I 在位422〜432 エフェソス公会議(第3回公会議)(431)で「ネストリウス派」を異端と宣告。

St. Celestine I

St. Celestine I:

第44代 聖シクストゥス3世 St. Sixtus III 在位432〜440 サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂(聖マリア大聖堂)を建立(こんりゅう)。

St. Sixtus III

St. Sixtus III:

第45代 聖レオ1世 St. Leo I (The Great) 在位440〜461 最初の「大教皇」。 ローマ司教の首位権を主張した。 第四回公会議(カルケドン)で、ネストリウスの「キリスト単性論」を退けた。 フン族のアッチラとマントヴァで会見し、説得して軍を退かせた。

St. Leo I (the

Great)

St. Leo I (the

Great):

第46代 聖ヒラルス St. Hilarus 在位461〜468 聖職者に関する厳しい戒律を定めた。

St. Hilarus

St. Hilarus :

第47代 聖シンプリキウス St. Simplicius 在位468〜483 西ローマ帝国は滅び、ローマに主権のない小王国へと分裂。

St. Simplicius

St. Simplicius :

第48代 聖フェリクス3世 St. Felix III 在位483〜492 コンスタンチノープルの総大司教アカシウスを破門。 以後35年間、東西教会は断絶状態となった。

St. Felix III

St. Felix III:

第49代 聖ゲラシウス1世 St. Gelasius I 在位492〜496 儀式と祭式の一貫化のため法典を設立。 ミサに「キリエ・エレイソン」[Kyrie eleison] (主よあわれみたまえ)を導入した。

St. Gelasius I

St. Gelasius I:

第50代 アナスタシウス2世 Anastasius II 在位496〜498 フランク族の王クロビスと国民を改宗させた。

Anastasius II

Anastasius II:

第51代 聖シンマクス St. Symmachus 在位498〜514 ヴァチカン宮殿の最初の建設者とされた。

St. Symmachus

St. Symmachus:

第52代 聖ホルミスダス St. Hormisdas 在位514〜523 ローマとコンスタンティノープルとの断絶の解消に成功。

St. Hormisdas

St. Hormisdas:

第53代 聖ヨハネス1世 St. John I 在位523〜526 東ローマ帝国を訪れた最初の教皇。

St. John I

St. John I:

第54代 聖フェリクス4世 St. Felix IV 在位526〜530 フォロ・ロマーノの異教の建物をキリスト教の礼拝に転用した最初の教皇。

St. Felix IV

St. Felix IV:

第55代 ボニファティウス2世 Boniface II 在位530〜532 アポロの神殿(古代アクロポリス)の上にモンテ・カッシーノ修道院(ローマの東南東約120Km)を建設。

Boniface II

Boniface II:

第56代 ヨハネス2世 St. John II 在位533〜535 勅令で全教会の司教の指導者となった。

St. John II

St. John II:

第57代 聖アガペトゥス 1世 St. Agapetus I(Agapitus I) 在位535〜536 ユスティニアヌス皇帝の妃テオドラに毒殺された。 彼女は「単性論者」だった。

St. Agapetus I(Agapitus

I)

St. Agapetus I(Agapitus

I):

第58代 聖シルウェリウス St. Silverius 在位536〜537 ローマを占拠したユスティニアヌス皇帝の軍司令官ベリサリウスによってPonza島に追放され、その地で暗殺された。

St. Silverius

St. Silverius:

第59代 ウィギリウス Vigilius 在位537〜555 第5回公会議(コンスタンティノープル)を招集。 ユスティニアヌス皇帝の不興を買った。

Vigilius

Vigilius:

第60代 ペラギウス1世 Pelagius I 在位556〜561 ローマに12使徒の教会を建てた。

Pelagius I

Pelagius I :

第61代 ヨハネス3世 John III 在位561〜574 ランゴバルド族のイタリア侵略に抵抗。

John III

John III :

第62代 ベネディクトゥス1世 Benedict I 在位575〜579 ランゴバルド族はローマを包囲。 第5回公会議を批准した。

Benedict I

Benedict I :

第63代 ペラギウス2世 Pelagius II 在位579〜590 上記の危機的な状況で、コンスタンチノープルに救いを求めたが無駄に終わった。 聖職者は聖務日課(日々規定時間の祈り)を暗唱すべきことを定めた。 589年ローマのティベレ川が氾濫し、ペストがローマに蔓延した。

Pelagius II

Pelagius II:

第64代 聖グレゴリウス1世 St. Gregory I (The Great) 在位590〜604 レオ1世に続く「大教皇」。 以後は大教皇は存在しない。 教会内部の規律を正した。 著作も膨大で「司牧規定書」「説教集」「対話」「マグナ・モラリア」(道徳)等などがある。 ローマでのペストの終焉頃、聖グレゴリウス1世の前で、城の上に天使が現れた。 以来その城は「カステル・サンタンジェロ」(Castel Sant'Angelo) (聖天使城)と呼ばれるようになった。 グレゴリオ聖歌をつくった。

St. Gregory I (the

Great)

St. Gregory I (the

Great):

第65代 サビニアヌス Sabinian 在位604〜606 教会法に基づく黙想と祈りの時間を「鐘」で人々に報せることを日常化した。 [クロック(時計)と云う言葉は、ドイツ語の「鐘」(グロッケ)に由来している。]

Sabinian

Sabinian:

第66代 ボニファティウス3世 Boniface III 在位607〜607 全教会の唯一の司教はローマ教皇であるとした。

Boniface III

Boniface III:

第67代 聖ボニファティウス4世 St. Boniface IV 在位608〜615 アグリッパの創建になる「パンテオン」を奉献し、「聖母マリアと諸殉教者」の記念とした。 「諸聖人祭」の始まり。

St. Boniface IV

St. Boniface IV:

第68代 聖アデオダトゥス1世 St. Deusdedit I(Adeodatus I) 在位615〜618 この教皇の名前は「神に与えられた」と云う意味。 教皇大勅書と教皇令の封印に初めて「鉛」を使用した。

St. Deusdedit I(Adeodatus

I)

St. Deusdedit I(Adeodatus

I):

第69代 ボニファティウス5世 Boniface V 在位619〜625 この教皇の司牧期間中にマホメットがイスラム教を興した。

Boniface V

Boniface V :

第70代 ホノリウス1世 Honorius I 在位625〜638 キリスト「単意論」を唱えた。「十字架賞賛」(Exaltation of the Holy Cross)(9月14日)の祝日をつくった。

Honorius I

Honorius I :

第71代 セウェリヌス Severinus 在位640〜640 ビザンチン皇帝と「単意論」で対立。

Severinus

Severinus:

第72代 ヨハネス4世 John IV 在位640〜642 「単意論」を非難。

John IV

John IV:

第73代 テオドルス1世 Theodore I 在位642〜649 「単意論」を排斥。 コンスタンチノープル総大司教と「単意論」で論争。

Theodore I

Theodore I:

第74代 聖マルティヌス1世 St. Martin I 在位649〜653 ラテラーノ公会議で「単意論」を異端とした。 このためビザンチン皇帝に捕らえられ、Cherso島に流刑された。

St. Martin I

St. Martin I:

第75代 聖エウゲニウス1世 St. Eugene I 在位654〜657 ビザンチン皇帝を非難し、ヨーロッパ中に彼の前任者の悲惨な最期を報せた。

St. Eugene I

St. Eugene I:

第76代 聖ウィタリアヌス St. Vitalian 在位657〜672 典礼規定に準拠するオルガンの使用を定めた最初の教皇。 オルガンは宗教儀式の中で使われた。

St. Vitalian

St. Vitalian :

第77代 アデオダトゥス2世 St. Adeodatus II 在位672〜676 手紙の中で最初に「永遠の救いと教皇の祝福」と云う決まり文句を用いた教皇。

St. Adeodatus II

St. Adeodatus II:

第78代 ドヌス St. Donus 在位676〜678 ガリア(ドイツ)とかイングランド(イギリス)の新しい学校を保護するよう司教に奨励した。

St. Donus

St. Donus:

第79代 聖アガト St. Agatho 在位678〜681 第6回公会議をコンスタンチノープルで開催し、ビザンチン皇帝も擁護することをあきらめた「単意論」派を破門とすることが宣言された。

St. Agatho

St. Agatho:

第80代 聖レオ2世 St. Leo II 在位682〜683 典礼儀式の最中(さなか)での人々への「聖水散布」を導入した。

St. Leo II

St. Leo II:

第81代 聖ベネディクトゥス2世 St. Benedict II 在位684〜685 ユスティニアヌス皇帝の教会への干渉を排除することに成功した。

St. Benedict II

St. Benedict II :

第82代 ヨハネス5世 John V 在位685〜686 サルディニア島とコルシカ島の司教管区の秩序を回復し、教皇庁の両島における司教任命の権利を強調した。

John V

John V:

第83代 コノン Conon 在位686〜687 ビザンチン皇帝の悪辣な手下の犠牲者となって毒殺された。

Conon

Conon:

第84代 聖セルギウス1世 St. Sergius I 在位687〜701 二人の対立教皇に悩まされた。 典礼に「神の子羊」[Agnus Dei](アニュス・デイ) を取り入れた。

St. Sergius I

St. Sergius I :

第85代 ヨハネス6世 John VI 在位701〜705 ビザンチンから、あるいはスペインではサラセン人から反発を受けた、キリスト教にとっては大変困難な時代に、皇帝から教会の権利を守った。

John VI

John VI:

第86代 ヨハネス7世 John VII 在位705〜707 ビザンチン皇帝に返り咲いたユスティニアヌス2世皇帝の要求をはねつけた。

John VII

John VII:

第87代 シシニウス Sisinnius 在位708〜708 ランゴバルド族やサラセンから常に脅威にさらされているローマの城壁の修復に関して頭を悩まされていた。

St. Sisinnius

St. Sisinnius:

第88代 コンスタンティヌス Constantine 在位708〜715 教会とビザンチン皇帝との間につかの間の平和をもたらした。 会見の場でユスティニアヌス2世皇帝は教皇の足に口づけした。

Constantine

Constantine:

第89代 聖グレゴリウス2世 St. Gregory II 在位715〜731 コンスタンチノープルのイコン崇拝の禁止令や破壊令に応えて、イタリア本土は立ち上がり、「イコノクラスト」(聖画像破壊者)は拒絶された。

St. Gregory II

St. Gregory II:

第90代 聖グレゴリウス3世 St. Gregory III 在位731〜741 ランゴバルド族の侵略に対してフランク王国に助けを求めた。

St. Gregory III

St. Gregory III:

第91代 聖ザカリアス St. Zachary 在位741〜752 ランゴバルド族と和平を築くことに成功し、ビザンチン皇帝とも関係改善をはかり、フランク王国のピピン3世(Pipin the Short、小ピピン)のクーデターも支援した。

St. Zachary

St. Zachary:

第92代 ステファヌス2世 Stephen II 在位752-752 たった一日(3月23日)だけの教皇。 正式には歴代教皇リストから除かれている。

Stephen II

Stephen II:

第92代 ステファヌス3世 Stephen III 在位752〜757 前教皇の突然の卒中死の後、3月26日に選出された。 彼の選出は熱狂的なローマ市民が彼を肩に担いでなされた。 754年および756年の二度の開戦でフランク王国はランゴバルド族を破り、奪われていた教皇領を教皇に返還した(ピピンの寄進)。

Stephen III

Stephen III :

第93代 聖パウルス1世 St. paul I 在位757〜767 言い伝えによるところの聖ペトロの娘、聖ペトロニラの遺骨を発見した。 ステファヌス3世の弟にあたる。

St. paul I

St. paul I :

第94代 ステファヌス4世 Stephen IV在位768〜772 ランゴバルド王を近づけ、フランク王シャルルマーニュ(カール大帝、ピピンの長子)を遠ざけた。 パレスチナに於けるキリスト教徒を勇気づけた。

Stephen IV

Stephen IV:

第95代 ハドリアヌス1世 Adrian I 在位772〜795 シャルルマーニュ(カール大帝)との改善を図り、ランゴバルド族を滅ぼさせた。 コンスタンチノープルを遠ざけ、アーヘン(フランク王国の本拠地)と近づきになった。 第7回公会議を招集した。

Adrian I

Adrian I :

第96代 聖レオ3世 St. Leo III 在位795〜816 800年のクリスマスのミサの最中にシャルルマーニュ(カール大帝)に、西ローマ帝国(後の神聖ローマ帝国)の皇帝冠を授けた。

St. Leo III

St. Leo III:

第97代 ステファヌス5世 Stephen V 在位816〜817 Reims(ランス)にてシャルルマーニュ(カール大帝)の後継(第3子)のルートヴィッヒ(敬虔王ルートヴィッヒ1世)に戴冠した。

Stephen V

Stephen V:

第98代 聖パスカリス1世 St. Pascal I 在位817〜824 カタコンベの発掘に務め、膨大な数の殉教者の遺骨を移転した。

St. Pascal I

St. Pascal I:

第99代 エウゲニウス2世 Eugene II 在位824〜827 神学校の創設に寄与した。

Eugene II

Eugene II続く